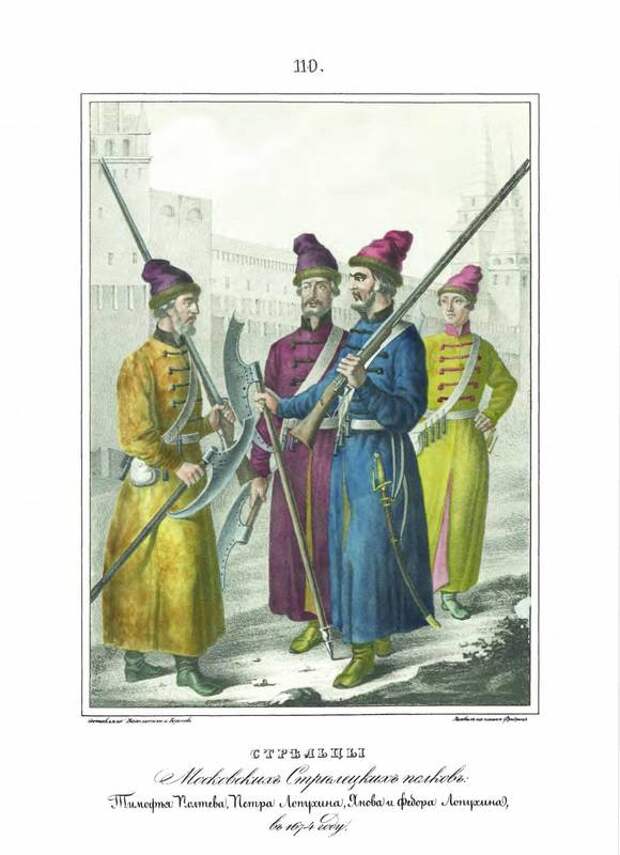

В 1550 г. царь Иван IV Грозный своим приказом учредил новую структуру – стрелецкое войско. Вместо ополченцев-пищальников впервые в отечественной истории создавалось регулярное войско, призванное вести бои при помощи холодного и огнестрельного оружия. На следующие полтора века стрельцы стали важнейшей составляющей армии.

Огненный бой

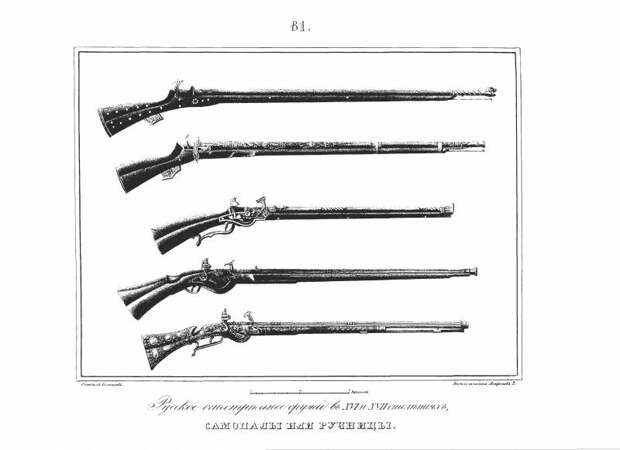

Основной задачей стрельцов, как и их предшественников пищальников, было ведение огня по войскам противника. Для решения такой задачи в разное время на вооружении стрелецкого войска состояли пищали и мушкеты разных классов и типов. По доступным историческим источникам и археологическим находкам можно наблюдать процессы развития стрелкового вооружения войска.

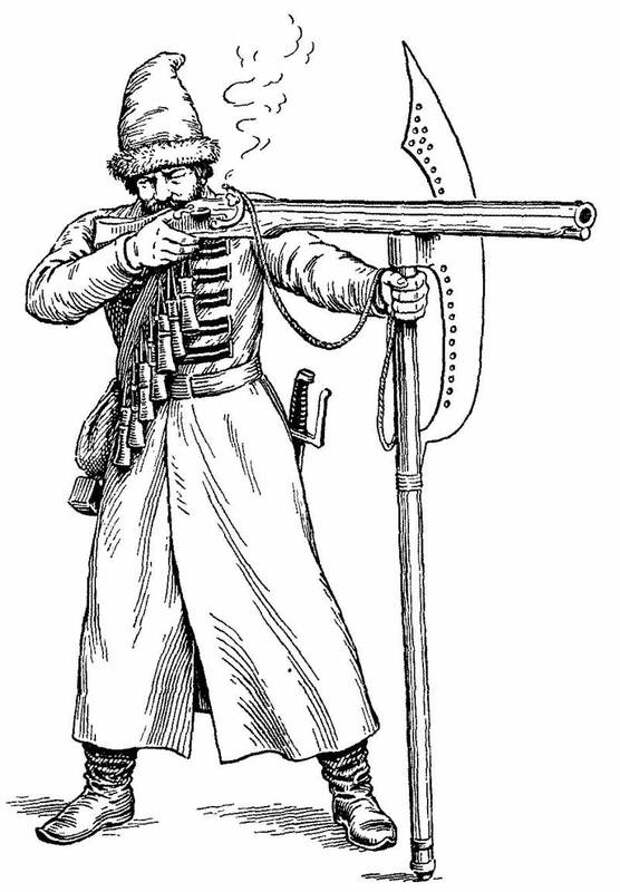

От предшественников стрельцы получили ручные пищали. Это было гладкоствольное дульнозарядное оружие с фитильным замком или с жагрой. Ранние пищали русских стрельцов по конструкции походили на европейские аркебузы своего времени. Именно пищаль была основным оружием стрельца. В ходе боя ратники должны были поражать противника массированным огнем. Прочее вооружение рассматривалось в качестве вспомогательного.

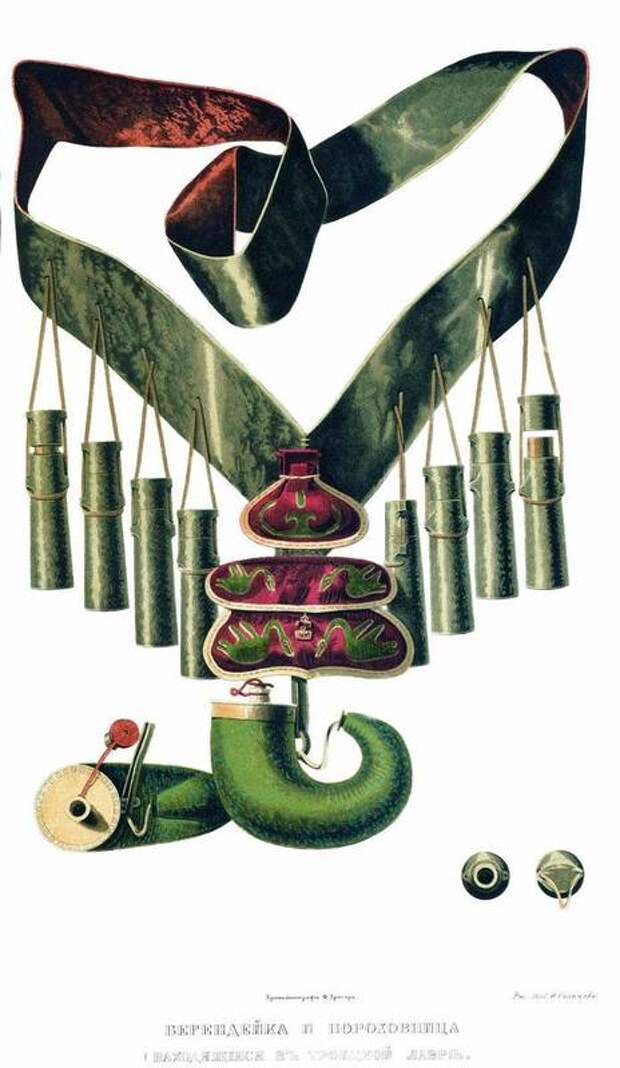

К пищали прилагались элементы снаряжения, необходимые для транспортировки боекомплекта.

Согласно уставам, стрельцы получали порох и пули непосредственно перед походом. Оставшиеся боеприпасы после возвращения следовало сдавать, что позволяло государству сэкономить на содержании войска.

Фитильные пищали в течение длительного времени оставались главным оружием стрельцов. Однако в начале XVII в. у них появляются первые ружья с кремневым замком. Массовое внедрение такого оружия заметно затянулось. Считается, что это было связано со сложностью и высокой стоимостью ружей, а также с трудностями на этапе запуска собственного производства. Вследствие этого на вооружении имелись как импортные, так и отечественные ружья разных мастеров с отличающимися конструкциями и характеристиками.

Тем не менее, перевооружение удалось запустить и осуществить. Уже к середине XVII в. в документах фиксируется не только необходимость приобретения пороха и свинца, но и требования о поставках кремней для ружей. Впрочем, выведение из эксплуатации устаревших фитильных пищалей заметно затянулось. Подобное оружие оставалось у стрельцов едва ли не до конца XVII в.

Во второй половине века началась новая модернизация огнестрельного оружия. За рубежом и в нашей стране стали получать распространение «винтовальные пищали» – нарезное оружие. Ориентировочно в семидесятых годах такие системы начинают поступать в стрелецкое войско и постепенно его доля растет. Однако нарезные системы отличались высокой сложностью и стоимостью, из-за чего темпы перевооружения опять оказались невысокими. Основой комплекса вооружений стрельцов еще долго оставались гладкоствольные ружья.

Любопытно, что замена и модернизация основного оружия почти не сказалась на составе снаряжения. Берендейка с гнездами и пороховницей сохранились и продолжили выполнять свои функции. Этому способствовало сохранение некоторых основных принципов работы штатного оружия.

Внедрение нарезного оружия стало последним шагом в модернизации средств «огненного боя» стрельцов. Такие системы вместе с вспомогательным вооружением использовались в течение нескольких десятилетий – вплоть до расформирования стрелецких полков. Затем они перешли к новым вооруженным формированиям русской армии.

Холодное и древковое

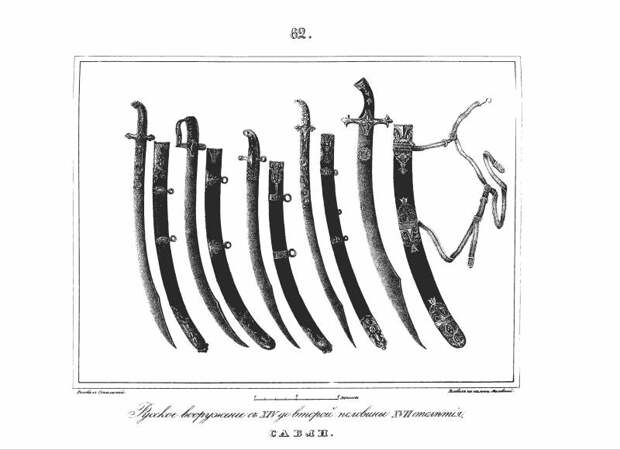

Основной задачей стрельцов было огневое поражение противника. Однако они сохраняли холодное и древковое оружие – в основном для самообороны в тех ситуациях, когда применение пищали невозможно или затруднено. В целом холодное оружие стрелецкого войска повторяло комплекс вооружений пехоты того времени.

На левом боку, на поясе стрелец носил ножны с саблей или шпагой. Стрельцы получали такое же клинковое оружие, как и другие русские ратники. За время существования стрелецкого войска на вооружении успели побывать различные конструкции сабель и шпаг с теми или иными особенностями. Во всех случаях такое оружие предназначалось для боя с приблизившимся противником. Ввиду специфики боевой работы стрельцов зачастую речь шла о самообороне.

От пехоты стрельцы получили бердыш – особую разновидность боевого топора с удлиненным лезвием и длинным древком. Бердыш выполнял две основные функции. В ближнем бою его следовало использовать штатным образом в качестве рубящего оружия. При стрельбе он становился сошкой для оружия: ложу пищали клали на обух, что упрощало наводку и стрельбу.

В течение XVII в. произошло некоторое изменение комплекса вооружений, связанное с особенностями работы стрельцов разных специальностей. Так, командиры со временем лишились огнестрельного оружия, применение которого могло быть затруднено. Их вооружение состояло только из сабли и протазана – длинного копья с особым наконечником. Знаменосцы и музыканты для самообороны имели только сабли.

В начале XVII в. в стрелецком войске появляются первые подразделения пикинеров. Эти бойцы вооружались длинными пиками и шпагами. Их вооружение предназначалось для усиления обороны стрелецкого соединения и эффективной защиты от характерных угроз того времени.

Взрывное нововведение

В начале XVII в. в записях впервые встречается принципиально новое оружие для стрельцов – ручные гранатные ядра. Это были компактные и относительно легкие литые боеприпасы с пороховым наполнением и простейшим фитильным запалом. Их следовало метать в направлении противника вручную, что ограничивало дальность применения. Впрочем, поражающее действие компенсировало все недостатки.

Ручные гранатные ядра получили ограниченное распространение, но все же выпускались и распределялись между стрелецкими приказами. В разное время и в разных полках на хранении числились сотни единиц такого оружия, и при необходимости его использовали.

Эволюция оружия

Стрелецкое войско было сформировано в середине XVI в. и существовало до начала XVIII в. За полтора с лишним столетия эта составляющая армии прошла большой путь и заметным образом изменилась. Прежде всего, развивались вооружения, непосредственно используемые для решения боевых задач.

Нетрудно заметить, что эволюция вооружений стрельцов основывалась на самых современных идеях и решениях. Далеко не всегда современные образцы удавалось внедрить вовремя и в желаемом количестве, но тенденция к развитию войска прослеживается довольно четко. В деле обновления материальной части стрелецкое войско активно использовало как отечественные, так и иноземные идеи и образцы.

Подобный подход позволял поддерживать высокую боеспособность войска, но имел характерные недостатки. В первую очередь, отсутствовала унификация по вооружению и боеприпасам, что приводило к определенным проблемам. Первые меры, направленные на установление единообразия, относятся только ко второй половине XVII в., однако реальный эффект в этом направлении был получен еще позже.

В начале XVIII в. стрелецкое войско ликвидировали и ему на смену пришли полки новых типов. Однако комплекс вооружения стрельцов и часть их снаряжения остались в строю. С теми или иными изменениями ружья и мушкеты, бердыши и сабли вошли в состав вооружения модернизируемых войск, где их вскоре дополнили совершенно новые образцы.